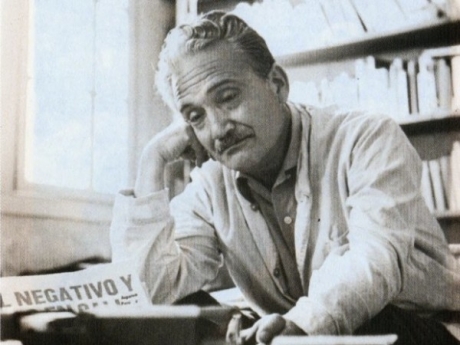

Foto: José María Arguedas, diunduh dari http://stereovilla.pe/el-libro-del-dia-todas-las-sangres-de-jose-maria-arguedas/

Oleh: Feby Indirani

Musim semi adalah saat terbaik untuk mati. Bisa

jadi, dalam hasrat bunuh dirinya, masih terlintas di benak José María Arguedas

untuk merancang hari kematian yang puitis. Ia mungkin sengaja memilih 2

Desember 1969, saat bunga-bunga justru bermekaran di kota tempat tinggalnya di

Lima, Peru.

Di usia 58 tahun, novelis, penyair, dan

antropolog ini menembak dirinya sendiri dalam sebuah ruang kelas kosong di

universitas tempatnya mengajar. Dalam suratnya, salah satu alasan yang

membuatnya memilih mati adalah perasaan bahwa kariernya sebagai penulis telah

tamat. Sebab, ia merasa tak lagi memiliki daya kreatif.

Ia hanya satu dari daftar panjang. Memang, pekerja

kreatif lainnya seperti musisi pun rentan terhadap potensi bunuh diri. Tapi ada

dugaan, dibandingkan seniman lain, penulis lebih mudah tergoda untuk bunuh

diri, sebagai bukti kemampuan mengontrol jalan hidup mereka. Bukankah indah

jika bisa merancang kapan momen terindah untuk meninggalkan dunia ini?

Dari waktu ke waktu, sejarah telah mencatat

begitu banyak penulis yang memilih bunuh diri. Di wikipedia kita bisa

menemukan sekitar 400 nama, jumlah yang masih bertambah dari waktu ke waktu.

Daftar ini mulai dari penulis yang karyanya sudah jadi klasik seperti

Hemingway, Virginia Wolf, Sylvia Plath, sampai Hunter S. Thompson, pelopor

tulisan jurnalistik dengan sudut pandang orang pertama yang masih aktif menulis

sampai era 2000-an.

Karena terkait nilai budaya dan agama, kasus

bunuh diri penulis belum pernah terdengar di Indonesia. Itu kalau kita tak

menyebutkan aktivitas begadang, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan dan

gaya hidup semrawut yang sebetulnya salah satu cara bunuh diri perlahan-lahan,

apakah itu diakui atau tidak oleh pelakunya.

Sekali berarti sudah itu mati, seru Chairil Anwar

(1922-1949) yang merokok mirip bernapas. Dan ia mati sebelum tepat 27 tahun

dengan nama yang terus melegenda hingga hari ini. Berbahagialah mereka yang

mati muda, seru Soe Hok Gie (1942-1969) dalam puisinya yang selalu menggema. Di

usia 27 ia tewas bukan oleh tangannya sendiri, tapi terkena gas beracun di

puncak Semeru. Namun mati muda kian menjadi daya tarik bagi banyak penulis

Indonesia.

Keterkaitan antara penulis kreatif dan hasrat

pada kematian menumbuhkan minat para ilmuwan untuk melakukan studi. Kay

Jamison, profesor psikriatri dari Johns Hopkins University, menyatakan penulis

memiliki kemungkinan 10 hingga 20 kali dibandingkan orang lainnya untuk

menderita manic-depressive, jenis depresi yang paling banyak

mengantarkan ke perilaku bunuh diri ketimbang gangguan mental lainnya. Jadi,

bagi Anda yang ingin jadi penulis, hai-hati! Pekerjaan ternyata bisa

membahayakan kesehatan mental bahkan hidup Anda.

Memang, tidak berarti setiap penulis adalah

pengidap manic-depressive. Begitu pula sebaliknya. Tapi, melalui

penelitian intensif, Jamison menemukan bahwa ciri kognitif penderita depresi

ternyata tumpang tindih dengan watak kreatif. Penderita manic depressive

dalam kondisi normalnya berpikir lebih cepat, mengalir, gampang berubah-ubah,

dan lebih orisinal. Dalam keadaan depresi, subyek ini akan terus mengritik

dirinya, sebuah kerangka pikiran yang membawanya pada kehendak merevisi dan

mengedit.

“Ketika bicara tentang penulis kreatif, kita akan

menemukan keberanian, kepekaan, kegelisahan, dan sikap tak kunjung merasa puas,

inilah temparamen manic-depressive,” kata Jamison, yang mengarang buku Touched

With Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament.

Selain itu, ada pula kesamaan aspek di antara manic-depressive dan kreativitas, yaitu kemampuan tetap berfungsi dengan baik dalam kondisi kurang tidur, konsentrasi bekerja secara intensif, dan kemampuan merasakan beragam emosi secara mendalam. Menarik, ‘kan, melihat betapa banyak kemiripan antara kondisi kreatif dan depresi-mania? Hal serupa tak hanya terjadi pada penulis tapi juga pekerja kreatif lainnya.

***

Ketakuran akan ketakmampuan berkarya diduga menempati ranking cukup penting sebagai penyebab depresi para penulis. Sebagian penulis diduga bunuh diri karena kecemasan bahwa masa keemasannya sudah selesai. Banyak pihak yang menduga Hemingway termasuk dalam jajaran itu. Penyair Anne Sexton justru memuji tindakan bunuh diri Hemingway. “Bagus untuknya!”

Pendapat Sexton juga disetujui Sylvia Plath.

Keduanya berpendapat bahwa kehidupan seorang seniman hebat memang sepatutnya

diakhiri dengan kematian. Berhentilah sebelum kau menulis lebih banyak lagi hal

buruk! Saat Plath mengakhiri hidupnya pada 1963, Sexton pun berkata, “Kematian

adalah bagianku.” Sebelas tahun kemudian, Sexton pun memilih mati bunuh diri.

Di sisi lain, justru ada yang bunuh diri karena

meyakini masa emasnya tak akan pernah tercapai. H.S. Babra adalah salah satu

tragedi. Penulis keturunan India ini bunuh diri di usia 45 tahun. Ia

menerbitkan novel pertamanya, Gesture, pada 1980-an yang tak begitu

meledak. Setelah itu ia sempat melahirkan beberapa novel bergenre misteri dan thriller

yang tak pernah mau ditulisnya dengan nama aslinya. Novel-novelnya ini berhasil

meraih beberapa penghargaan. Tapi, rupanya, bukan karya seperti itu yang

diimpikan Babra. Karena merasa tak akan pernah berhasil melahirkan ‘novel

besar’, ia memilih mengakhiri hidupnya.

Sampai di sini kita bisa melihat, baik ukuran ‘keberhasilan’

maupun ‘kegagalan’ sama-sama bisa mengakibatkan tekanan dan membawa para

penulis membahayakan diri sendiri. Padahal, siapakah yang berhak mengukur

sebuah karya itu besar atau tidak? Redakturkah, kritikus, atau para pembaca?

Berapa banyak yang dibutuhkan sebagai justifikasi kualitas sebuah karya? Ketika

Barbra merasa ia tak pernah melahirkan karya besar, sebetulnya apa sih definisi

‘besar’ itu? Masuk daftar buku terlaris setahun penuh? Terkenang sepanjang

zaman?

Meskipun pernah mencapai semua itu, penulis

kreatif tetap saja bisa terserang depresi. Seperti yang disebutkan Jamison,

salah satu ciri penulis kreatif adalah keengganan untuk berpuas diri. Setelah

mendapatkan pujian untuk karyanya, lantas apa selanjutnya? Mereka kembali

gelisah, ingin meningkatkan kualitas dirinya, sekaligus mempertahankan pujian

yang disematkan kepada mereka. Kalau bisa mendapatkan lebih banyak lagi pujian.

Padahal, menulis setelah itu bukan menjadi lebih

ringan tapi justru lebih berat. Hal ini karena para penulis kerap terperangkap

oleh berbagai bentuk ‘pujian’, apakah itu pemuatan di media massa ternama,

komentar kritikus, daftar buku terlaris, atau pemberian penghargaan tertentu.

Tanpa disadari, penulis kerap membiarkan diri didefinisikan sebagai ‘pemenang’

atau ‘pecundang’ dengan standar-standar yang sebetulnya selalu berubah dan bisa

diperdebatkan. Penulis kadang lupa bahwa terlalu banyak menyandarkan ukuran

pada itu semua justru bisa mengantarkannya lebih cepat pada kematian dalam

berkarya, yang pada akhirnya malah bisa menyebabkan depresi.

Mati muda dalam karya bisa jadi keberuntungan

yang besar. Tapi jika bisa mati di usia 81 dengan deretan karya seperti

Pramoedya Ananta Toer, kenapa tidak? Ada yang bilang, Chairil mungkin tak akan

melegenda seperti sekarang jika tak mati muda. Ah, siapa yang tahu? Kalau saja

ia bebas depresi dan hidup sehat, jangan-jangan justru dia yang bisa jadi orang

Indonesia pertama yang meraih Nobel kalau hidup sampai lanjut usia.

Asal tak kemudian ia tetap berakhir sama dengan

Hemingway. ***

7048 Kali